Waaahh! Nächste Woche schon soll es los gehen. Toulouse ist das Ziel. Frankreich. Und wir betreuen den Ausstellungsstand. Jetzt, gefühlt fünf Minuten vor Abreise, sollen nun doch noch Projektbroschüren gedruckt werden. Also gehen wir in dieser Reading List der Frage nach, ob und wie das Erstellen von Flyer und Broschüren noch sinnvoll ist.

Bitte mitnehmen: Flyer für die Ewigkeit

Man könnte meinen, dass der Erfolg des Internet in den vergangenen Dekaden verschiedenste Drucksorten verdrängte. Auf sozialen Medien können Kunden doch ganz einfach angesprochen, informiert und akquiriert werden. Das stimmt jedenfalls für jene hippen Branchen die unsere Social Media Feeds fluten: Morgenroutine, Home Improvement, Crypto und Travel. Broschüren und Flyer, die außerdem noch einen höheren ökologischen Fußabdruck haben ‒ brauchen wir das noch?

Themen die weniger Lifestyle-orientiert oder die in ihren Inhalten sensitiv sind, haben es in affirmativen Social-Media Umfeldern, die von visuellen Inhalten geprägt sind, deutlich schwieriger. Die Bewerbung zur Teilnahme an Krebsstudien wäre ein Beispiel dafür. Oder Projekte die Energiearmut thematisieren (z.B. EnergyMeasures). Auch hochspezialisiertes Fachpublikum zeigt sich für analoge Formate wie Broschüren und Flyer weiter empfänglich. Dabei haben beide Drucksorten konkrete Vorteile. Im Forbes Magazin in “Paper Beats Digital In Many Ways, According to Neuroscience”, argumentiert Roger Dooley, dass Print-Formate mit wenig Text den Wiedererkennungswert von Marken wesentlich nachhaltiger als digitale Pendants steigern.

Wie bei jedem Kommunikationsprodukt, hängt der Erfolg auch bei Broschüre und Flyer vom zielgruppenoptimierten Inhalt, Format und Handlungsaufforderung ab. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Interoperabilität gelegt sein. Auf ihrem Blog, führt die Autorin und Schreibtrainerin Annika Lamer aus, dass Flyer und Broschüren im Verbund mit Websites agieren: in den meisten Fällen findet nämlich die auf den Flyer folgende Interaktion online statt. Flyer und Broschüren sind also eine Brücke zur Website oder, noch besser, einem maßgeschneidertem Angebot auf ihrer Website.

Broschüren Struktur geben: vom Handzettel über den Falzflyer zur Quadratur

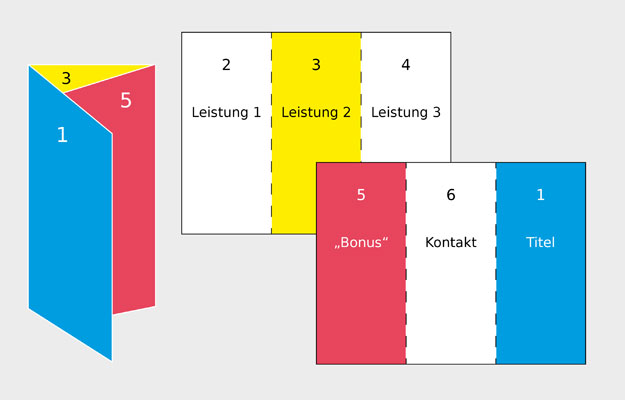

Beim Entwickeln des Flyers beginnen wir nicht mit dem Text. Wir beginnen mit der Struktur. Eigentlich beginnen wir mit Layout und Struktur und Text. Alles gemeinsam. Dabei legen sie zunächst den groben Umfang fest, wählen dann das Format und konzipieren dann den Text. Jede Seite im Flyer bekommt ein Thema. Vorschlag für drei Falzungen mit sechs Seiten: eine Titelseite, eine Kontaktseite, drei Seiten für drei Inhalte, eine Seite für Extra Content. Kein Thema bekommt zwei Seiten. Consistency is key. Die hier angeführte, sehr anschauliche Grafik dazu, findet sich auf dem Blogbeitrag von Annika Lamer.

Die Texte selbst, sollten kurz sein. Kurz bedeutet dabei nicht, dass alles zusammengekürzt werden soll. Es bedeutet, dass Sie sich einschränken und nur die beliebtesten oder außergewöhnlichsten ihrer Leistungen und Ergebnisse präsentieren. Über die Würze in der Kürze, haben wir in einem früheren Beitrag geschrieben.

Was unbedingt in den Flyer gehört? Logo, Herausgeber (inkl. Webadresse), Texte strukturiert durch knackigen Headlines und Zwischenüberschriften, Bilder (und oder Infografiken). Wer hat, möge Siegel, Fördergeber oder Hinweise z.B. rechtlicher Art nicht vergessen. Wir sind bei der Gestaltung angelangt.

Gestaltung von Broschüren: vom Inhalt über Bilder zur Infografik

Weg von der Zielgruppe, hin zur allgemeinen Gestaltung. Viele Menschen skimmen und verwerfen Flyer oder Broschüren in ein und derselben Handbewegung. Flyer und Broschüren, die mit viel Text und Photographien arbeiten verschwinden dabei noch schneller in der Mülltonne als Broschüren mit schematischen Infografiken. Das jedenfalls, argumentieren Terabe et al. in “The Impact of Flyer with Infographics on Public Awareness and Interest to Transportation Project”. Picture Superiority ist schon lange bekannt ‒ über Infographics Superiority könnten wir in einer nächsten Reading List schreiben. Ein spannendes Thema.

Gute Beispiele und Hands-on Anleitungen für das Erstellen deiner Broschüren und Flyer, mit und ohne Infographiken, gibt es zu Hauf. Bei OIKOPLUS holen wir uns, insbesondere wenn es mal schnell gehen muss, gerne Inspiration von außen. Zum Beispiel bei Canva oder Envato. Für Projekte und Events im Bereich Kunst und Kultur, bietet Visme tolle Inspiration. So werden wir es wohl auch für den nächsten unserer Broschüren machen. Zum Glück ist eine Wochen doch länger als 5 Minuten.